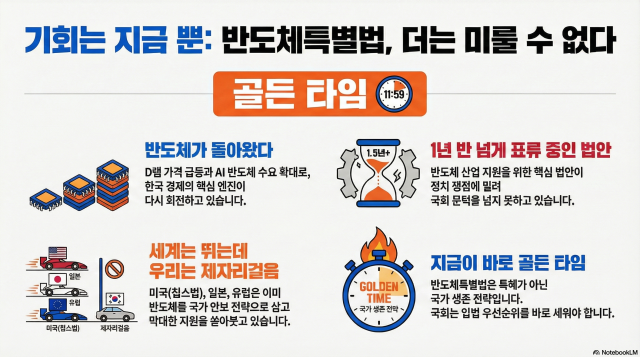

그러나 산업 현장의 속도에 비해 정책과 입법의 발걸음은 지나치게 더디다. 반도체 산업을 전략적으로 지원하기 위한 ‘반도체특별법’은 국회에서 1년 반 넘게 표류하고 있다. 전력·용수 등 기반시설 확충, 반도체 클러스터 지정, 보조금과 세제 지원, 예비타당성조사 면제 등 핵심 내용은 이미 공감대가 형성돼 있음에도, 본회의 문턱을 넘지 못한 채 해를 넘겼다.

이유는 여러 가지다. ‘주 52시간제’ 논쟁도 발목을 잡아왔고, 각종 쟁점 법안과 정치 현안에 밀려 반도체특별법은 입법 우선순위에서 번번이 뒤로 밀렸다. 필리버스터와 정쟁성 법안 처리, 지도부의 전략적 선택 속에서 반도체특별법은 늘 ‘다음번’으로 미뤄졌다. 국가 전략 산업을 다루는 법안이 정치 일정과 셈법에 종속된 것이다.

문제는 타이밍이다. 반도체 산업은 호황일 때 준비하지 않으면, 불황이 왔을 때는 손쓸 여지가 없다. 지금의 메모리 슈퍼사이클과 AI 반도체 전환 국면은 투자와 구조 고도화를 동시에 추진할 수 있는 드문 기회다. 미국은 ‘칩스법(CHIPS Act)’으로 막대한 재정을 투입하고 있고, 일본과 유럽도 반도체를 안보·산업 전략의 핵심 축으로 올려놓았다. 글로벌 경쟁은 이미 기업 간 경쟁을 넘어 국가 간 경쟁으로 전환됐다.

이런 상황에서 우리는 여전히 법적·제도적 기반을 완비하지 못하고 있다. 주 52시간제 예외 논쟁 역시 그중 하나다. 노동시간 규제는 노동자의 권리를 지키는 중요한 원칙이며, 이를 무너뜨려서는 안 된다. 다만 반도체 R&D와 공정 전환의 특수성을 고려한 한시적·제한적·보완 장치가 결합된 유연성 논의까지 봉쇄하는 것이 과연 합리적인지는 따져볼 필요가 있다. 이는 노동권 후퇴의 문제가 아니라, 국가 전략 산업을 어떻게 설계할 것인가의 문제다.

더 근본적인 문제는 국회의 선택이다. 반도체특별법은 특정 기업을 위한 법도, 일시적 경기 부양책도 아니다. 대한민국의 기술 주권과 산업 생태계를 지탱하는 최소한의 토대다. 그럼에도 불구하고 늘 후순위로 밀려났다는 사실은 국회가 무엇을 국가적 우선 과제로 인식하고 있는지 묻게 한다.

반도체 특별법의 골든타임

반도체 특별법의 골든타임 삼성전자와 SK하이닉스가 HBM4, 첨단 패키징, 파운드리 회복을 놓고 다시 승부를 거는 지금, 국회가 해야 할 일은 분명하다. 기업에만 ‘세계 1등’을 요구할 것이 아니라, 그 경쟁이 가능하도록 제도적 기반을 마련하는 것이 국가의 책임이다.

기본과 상식은 명확하다. 호황일 때 대비하지 못하면, 위기 앞에서는 늘 뒤늦은 후회를 반복하게 된다. 반도체특별법은 특혜 입법이 아니라 국가 생존 전략이다. 반도체가 돌아온 지금이야말로 국회가 입법의 우선순위를 바로 세워야 할 골든 타임이다. 더 늦출 명분은 없다.

아주경제=김준술 대표 joonsoolkim@ajunews.com

![[포토] 폭설에 밤 늦게까지 도로 마비](https://image.ajunews.com/content/image/2025/12/05/20251205000920610800.jpg)

![[포토] 예지원, 전통과 현대가 공존한 화보 공개](https://image.ajunews.com/content/image/2025/10/09/20251009182431778689.jpg)

![[포토]두산 안재석, 관중석 들썩이게 한 끝내기 2루타](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/08/28/news-p.v1.20250828.1a1c4d0be7434f6b80434dced03368c0_P1.jpg)

![블랙핑크 제니, 매력이 넘쳐! [포토]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/09/05/news-p.v1.20250905.c5a971a36b494f9fb24aea8cccf6816f_P1.jpg)

![[작아진 호랑이③] 9위 추락 시 KBO 최초…승리의 여신 떠난 자리, KIA를 덮친 '우승 징크스'](http://www.sportsworldi.com/content/image/2025/09/04/20250904518238.jpg)

![블랙핑크 제니, 최강매력! [포토]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/09/05/news-p.v1.20250905.ed1b2684d2d64e359332640e38dac841_P1.jpg)

![[포토] 박지현 '아름다운 미모'](http://www.segye.com/content/image/2025/11/19/20251119519369.jpg)

![[포토]첫 타석부터 안타 치는 LG 문성주](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/09/02/news-p.v1.20250902.8962276ed11c468c90062ee85072fa38_P1.jpg)

![[포토] 국회 예결위 참석하는 김민석 총리](https://cphoto.asiae.co.kr/listimg_link.php?idx=2&no=2025110710410898931_1762479667.jpg)

![[포토] 키스오브라이프 하늘 '완벽한 미모'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/05/20250905504457.jpg)

![[포토] 김고은 '단발 여신'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/05/20250905507236.jpg)

![[포토] 발표하는 김정수 삼양식품 부회장](https://image.ajunews.com/content/image/2025/11/03/20251103114206916880.jpg)

![[포토] '삼양1963 런칭 쇼케이스'](https://image.ajunews.com/content/image/2025/11/03/20251103114008977281.jpg)

![[포토] 박지현 '순백의 여신'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/05/20250905507414.jpg)

![[포토] 알리익스프레스, 광군제 앞두고 팝업스토어 오픈](https://cphoto.asiae.co.kr/listimg_link.php?idx=2&no=2025110714160199219_1762492560.jpg)

![[포토] 언론 현업단체, "시민피해구제 확대 찬성, 권력감시 약화 반대"](https://image.ajunews.com/content/image/2025/09/05/20250905123135571578.jpg)

![[포토] 아이들 소연 '매력적인 눈빛'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/12/20250912508492.jpg)

![[포토]끝내기 안타의 기쁨을 만끽하는 두산 안재석](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/08/28/news-p.v1.20250828.0df70b9fa54d4610990f1b34c08c6a63_P1.jpg)

![[포토] 한샘, '플래그십 부산센텀' 리뉴얼 오픈](https://image.ajunews.com/content/image/2025/10/31/20251031142544910604.jpg)

![[포토] 김고은 '상연 생각에 눈물이 흘러'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/05/20250905507613.jpg)

![[포토]두산 안재석, 연장 승부를 끝내는 2루타](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/08/28/news-p.v1.20250828.b12bc405ed464d9db2c3d324c2491a1d_P1.jpg)

![[포토] 키스오브라이프 쥴리 '단발 여신'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/05/20250905504358.jpg)

![[포토] 아홉 '신나는 컴백 무대'](http://www.segye.com/content/image/2025/11/04/20251104514134.jpg)

![[아주사설 | 기본·원칙·상식] 65세 이상을 밀어내는 나라에 미래는 없다…AI 시대 초고령사회의 성장 공식 ](https://image.ajunews.com/content/image/2026/01/05/20260105095926783779.png)

![[기원상컬럼] 정몽구 명예회장, 책임의 범위를 넓힌 기업가정신](https://image.ajunews.com/content/image/2026/01/05/20260105085808464566.png)

![[아주사설 | 기본·원칙·상식] 힘이 법을 대체한 순간…대한민국은 무엇으로 자신을 지킬 것인가](https://image.ajunews.com/content/image/2026/01/04/20260104114442436553.png)

![[기원상 칼럼] 한중 정상회담, 양국 지도자의 '기업가정신'을 기대한다 ](https://image.ajunews.com/content/image/2026/01/03/20260103103147575926.png)

![[아주사설 | 기본·원칙·상식] 반도체만으로는 부족하다…K자 회복을 막을 대응책이 절실하다](https://image.ajunews.com/content/image/2026/01/03/20260103101812974930.png)