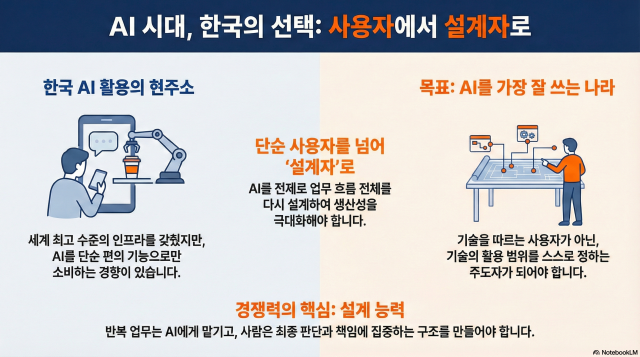

한국은 AI 활용 속도에서 뒤처진 나라가 아니다. 디지털 인프라는 세계 최고 수준이고 기업과 개인 모두 새로운 기술을 빠르게 받아들이는 문화를 갖고 있다. 문제는 활용의 깊이다. AI를 단순한 편의 기능으로 소비할 것인지 아니면 업무 구조 자체를 재설계하는 도구로 쓸 것인지는 전혀 다른 선택이다. 구글의 AI 인박스는 후자를 향하고 있다. AI가 판단을 보조하고 실행을 가속하는 구조를 이메일이라는 일상적 플랫폼에 심겠다는 것이다.

이 지점에서 한국에 필요한 태도는 속도 조절이 아니라 주도권 확보다. AI가 할 일을 제안하고 답장을 작성하는 환경에서 중요한 것은 AI를 얼마나 덜 쓰느냐가 아니라 어디까지 맡기고 무엇을 사람이 결정할 것인지를 명확히 나누는 설계 능력이다. 판단과 책임의 축은 사람에게 두되 반복적 처리와 정보 정리는 AI에 과감히 넘기는 구조가 경쟁력을 만든다.

특히 기업과 공공조직에서는 AI를 보조 도구로만 취급하는 태도에서 벗어날 필요가 있다. AI를 도입하면서도 기존 업무 프로세스를 그대로 유지한다면 생산성의 한계는 분명하다. 반대로 AI를 전제로 업무 흐름을 다시 짜면 이메일 하나만으로도 의사결정 속도와 실행력은 달라질 수 있다. AI 인박스는 그 가능성을 보여주는 사례다.

물론 AI가 제시하는 추천과 요약을 그대로 따르는 것은 바람직하지 않다. 그러나 이는 AI 활용을 멈춰야 할 이유가 아니라 활용의 기준을 더 정교하게 만들어야 할 이유다. AI를 믿지 말라는 메시지가 아니라 AI를 더 잘 쓰기 위한 학습과 설계가 필요하다는 뜻이다. 기술을 경계하는 조직보다 기술의 한계를 이해하고 활용 범위를 스스로 정하는 조직이 결국 앞서간다.

AI 비서의 시대는 이미 시작됐다. 한국에 필요한 선택은 분명하다. AI를 줄이는 나라가 아니라 AI를 가장 잘 쓰는 나라가 되는 것이다. 이메일에서 시작된 변화는 업무 전반으로 확산될 것이다. 그 흐름 앞에서 중요한 것은 신중함이 아니라 방향성이다. 기술을 따르는 사용자가 아니라 기술을 설계하는 주체로 나설 때 한국의 경쟁력은 한 단계 올라선다.

[그래픽=노트북LM]

[그래픽=노트북LM] 아주경제

![[포토] 폭설에 밤 늦게까지 도로 마비](https://image.ajunews.com/content/image/2025/12/05/20251205000920610800.jpg)

![[포토] 국회 예결위 참석하는 김민석 총리](https://cphoto.asiae.co.kr/listimg_link.php?idx=2&no=2025110710410898931_1762479667.jpg)

![[포토] 알리익스프레스, 광군제 앞두고 팝업스토어 오픈](https://cphoto.asiae.co.kr/listimg_link.php?idx=2&no=2025110714160199219_1762492560.jpg)

![[포토] 예지원, 전통과 현대가 공존한 화보 공개](https://image.ajunews.com/content/image/2025/10/09/20251009182431778689.jpg)

![[포토]두산 안재석, 관중석 들썩이게 한 끝내기 2루타](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/08/28/news-p.v1.20250828.1a1c4d0be7434f6b80434dced03368c0_P1.jpg)

![[작아진 호랑이③] 9위 추락 시 KBO 최초…승리의 여신 떠난 자리, KIA를 덮친 '우승 징크스'](http://www.sportsworldi.com/content/image/2025/09/04/20250904518238.jpg)

![블랙핑크 제니, 최강매력! [포토]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/09/05/news-p.v1.20250905.ed1b2684d2d64e359332640e38dac841_P1.jpg)

![[포토]첫 타석부터 안타 치는 LG 문성주](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/09/02/news-p.v1.20250902.8962276ed11c468c90062ee85072fa38_P1.jpg)

![블랙핑크 제니, 매력이 넘쳐! [포토]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/09/05/news-p.v1.20250905.c5a971a36b494f9fb24aea8cccf6816f_P1.jpg)

![[포토] 아홉 '신나는 컴백 무대'](http://www.segye.com/content/image/2025/11/04/20251104514134.jpg)

![[포토] 박지현 '아름다운 미모'](http://www.segye.com/content/image/2025/11/19/20251119519369.jpg)

![[포토] 발표하는 김정수 삼양식품 부회장](https://image.ajunews.com/content/image/2025/11/03/20251103114206916880.jpg)

![[포토] 박지현 '순백의 여신'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/05/20250905507414.jpg)

![[포토] 김고은 '단발 여신'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/05/20250905507236.jpg)

![[포토] '삼양1963 런칭 쇼케이스'](https://image.ajunews.com/content/image/2025/11/03/20251103114008977281.jpg)

![[포토] 키스오브라이프 하늘 '완벽한 미모'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/05/20250905504457.jpg)

![[포토] 언론 현업단체, "시민피해구제 확대 찬성, 권력감시 약화 반대"](https://image.ajunews.com/content/image/2025/09/05/20250905123135571578.jpg)

![[포토] 김고은 '상연 생각에 눈물이 흘러'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/05/20250905507613.jpg)

![[포토]끝내기 안타의 기쁨을 만끽하는 두산 안재석](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/08/28/news-p.v1.20250828.0df70b9fa54d4610990f1b34c08c6a63_P1.jpg)

![[포토]두산 안재석, 연장 승부를 끝내는 2루타](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/08/28/news-p.v1.20250828.b12bc405ed464d9db2c3d324c2491a1d_P1.jpg)

![[포토] 아이들 소연 '매력적인 눈빛'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/12/20250912508492.jpg)

![[포토] 한샘, '플래그십 부산센텀' 리뉴얼 오픈](https://image.ajunews.com/content/image/2025/10/31/20251031142544910604.jpg)

![[포토] 키스오브라이프 쥴리 '단발 여신'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/05/20250905504358.jpg)

![[아주사설 | 기본·원칙·상식] 나라·도다이지 한·일 외교, 상징을 넘어 성과로 가야 한다](https://image.ajunews.com/content/image/2026/01/11/20260111171605904482.jpg)

![[데스크의 현장진단] 메가시티 앞에서 멈춰 선 전북 정치인, 책임은 누구에게 있는가](https://image.ajunews.com/content/image/2026/01/11/20260111164537945740.png)

![[아주사설 | 기본·원칙·상식]시대착오적 '소인정치'와 결별하고 '5극 3특'의 대항해를 준비하라](https://image.ajunews.com/content/image/2026/01/11/20260111154655667928.png)

![[기원상 칼럼] K자형 성장의 해법, 분배가 아니라 기업가정신이다](https://image.ajunews.com/content/image/2026/01/11/20260111134504920943.png)

![[아주사설 | 기본·원칙·상식]간판을 바꿔도 길이 바뀌지 않으면, 쇄신은 없다](https://image.ajunews.com/content/image/2026/01/11/20260111112402231510.jpg)