김신용

살다 보면, 나도 모르는 새

내 곁을 떠나가는 것들이 있습니다

속절없이 사라지는 것들이 있습니다

한때는 가슴 한 켠에 통증처럼 멍울져 있었는데도

어느 날 문득 눈 떠 보면 지워지고 없습니다

마치 북극을 떠도는 유빙들처럼

눈에 띄지 않게 조금씩 가라앉고 있는 태평양의 작은 섬들처럼

그렇게 허공 속으로 가뭇없이 지워지고 있는 것들

아픈 기억들―.

그래, 어쩌면 잊힌다는 것이 사는 일인지 모르겠습니다

바쁜 일상에 쫓겨 하루하루 지워지고 있는 것이

어쩌면 우리네 삶의 본 모습인지도 모르겠습니다

그러나 사는 일이 아무리 눈물겨워도

오늘을 살지 않을 수 없듯이

저기, 벽에 마지막 달력 한 장을 떼어낸 자리

그 빈 공간이 새해 아침의 문처럼 열려 있습니다

우리는 다시 그 문을 지나

새로운 발자국을 찍지 않으면 안 됩니다

이렇게 잊히며 사는 일이 우리의 일상이라 해도

우리는 그 통증을 가슴으로 껴안아야 합니다

그래, 다시 찾아온 이 새해 아침에는

나도 모르는 새

나도 모르는 새처럼

내 뼈의 가지에 통증처럼 머물고 있었던 그것들을―.

◆숲 얼굴 바위 (259.1×193.9㎝)

◆숲 얼굴 바위 (259.1×193.9㎝) 시각예술가 김은정은 판화를 전공하고 독립출판, 편집, 북디자인을 병행하며 텍스트와 이미지의 관계를 지속적으로 탐색해 왔다. 언어로 완전히 포착될 수 없는 무언가를 향해 내밀어지는 말과 그림 사이에서, 작가는 쉽게 정의되지 않는 이야기와 감정, 현실과 상상이 느슨하게 뒤섞인 장면을 그려낸다. 그렇게 만들어진 화면은 하나의 의미나 상태로 고정되기보다 어느 한쪽으로 귀속되지 않은 채 중간 지점에 머문다. ‘숲 얼굴 바위’에는 작가가 오랜 시간 천착해 온 ‘간극’과 ‘중간 상태’에 대한 관심이 담겨 있다. 화면의 반 이상을 차지하는 눈은 물이 눈과 얼음이 되었다가 수증기로 흩어지는 변화의 과정을 은유한다. 눈 덮인 언덕 위에 우두커니 서 있는 여성상은 바로 그 변화의 경계에 위치한다. 사라지지 않고 잔존하는 기억, 혹은 아직 완전히 가라앉지 않은 통증을 안은 채, 다가올 것들을 향해 조용히 몸을 열어두고 있다. 커다란 눈송이처럼 말이 없지만 분명한 이 존재는, 새해라는 시간 앞에서 우리가 간직해야 할 마음의 형태를 환기한다.

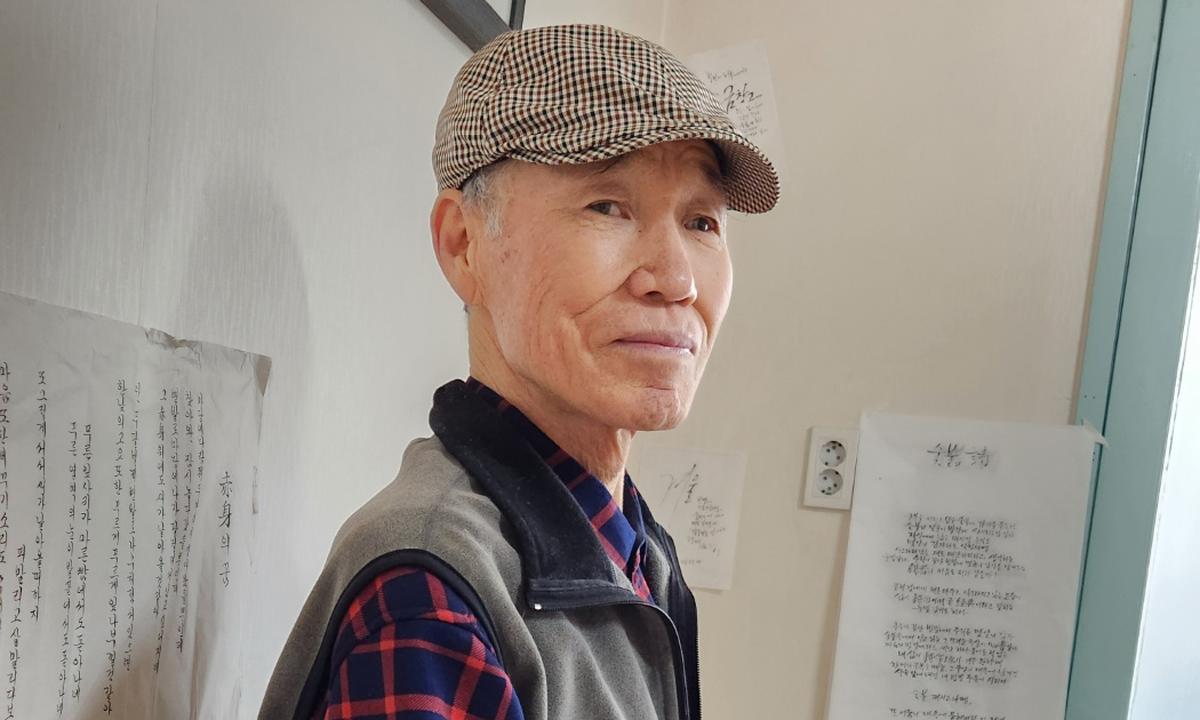

■김신용 시인

■김신용 시인 1945년 부산에서 나고 자란 김신용 시인은 1988년 잡지 ‘현대시사상’ 제1집에 ‘양동시편―뼉다귀집’을 비롯해 7편을 발표하며 작품 활동을 시작했다. 이후 시집 ‘버려진 사람들’, ‘개같은 날들의 기록’, ‘환상통’, ‘도장골 시편’ 등이 발표했고, 장편소설 ‘달은 어디에 있나’, ‘기계 앵무새’, ‘새를 아세요’ 등을 출간했다. 천상병시상, 노작문학상, 고양행주문학상, 한유성문학상, 현대불교문학상 등을 수상했다.

■김은정

■김은정 ‘말, 그림’(학고재, 2025), ‘뜻과 시작’(갤러리 세이프, 2024), ‘매일매일’(학고재, 2022)을 포함한 6회의 개인전과 ‘회화, 교차된 시대의 흔적’(뮤지엄호두, 2025), ‘잠시-묶음 : 타로 이티티 아아 모이에하 아파아 리하하 도서관 개관전’(수건과 화환, 2025) 등 다수의 기획전에 참여했다. 서울시립 북서울미술관, 오픈스페이스 배 등의 프로젝트와 화이트블럭 천안창작촌 등 레지던시 프로그램에 참여했다. 홍익대에서 판화와 시각디자인을 전공하고, 서울과학기술대학교 일반대학원 조형예술과를 졸업했다.

![[포토] 폭설에 밤 늦게까지 도로 마비](https://image.ajunews.com/content/image/2025/12/05/20251205000920610800.jpg)

![[포토] 예지원, 전통과 현대가 공존한 화보 공개](https://image.ajunews.com/content/image/2025/10/09/20251009182431778689.jpg)

![[포토]두산 안재석, 관중석 들썩이게 한 끝내기 2루타](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/08/28/news-p.v1.20250828.1a1c4d0be7434f6b80434dced03368c0_P1.jpg)

![블랙핑크 제니, 매력이 넘쳐! [포토]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/09/05/news-p.v1.20250905.c5a971a36b494f9fb24aea8cccf6816f_P1.jpg)

![[작아진 호랑이③] 9위 추락 시 KBO 최초…승리의 여신 떠난 자리, KIA를 덮친 '우승 징크스'](http://www.sportsworldi.com/content/image/2025/09/04/20250904518238.jpg)

![블랙핑크 제니, 최강매력! [포토]](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/09/05/news-p.v1.20250905.ed1b2684d2d64e359332640e38dac841_P1.jpg)

![[포토] 국회 예결위 참석하는 김민석 총리](https://cphoto.asiae.co.kr/listimg_link.php?idx=2&no=2025110710410898931_1762479667.jpg)

![[포토] 박지현 '아름다운 미모'](http://www.segye.com/content/image/2025/11/19/20251119519369.jpg)

![[포토] 키스오브라이프 하늘 '완벽한 미모'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/05/20250905504457.jpg)

![[포토]첫 타석부터 안타 치는 LG 문성주](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/09/02/news-p.v1.20250902.8962276ed11c468c90062ee85072fa38_P1.jpg)

![[포토] 김고은 '단발 여신'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/05/20250905507236.jpg)

![[포토] 발표하는 김정수 삼양식품 부회장](https://image.ajunews.com/content/image/2025/11/03/20251103114206916880.jpg)

![[포토] '삼양1963 런칭 쇼케이스'](https://image.ajunews.com/content/image/2025/11/03/20251103114008977281.jpg)

![[포토] 박지현 '순백의 여신'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/05/20250905507414.jpg)

![[포토] 알리익스프레스, 광군제 앞두고 팝업스토어 오픈](https://cphoto.asiae.co.kr/listimg_link.php?idx=2&no=2025110714160199219_1762492560.jpg)

![[포토] 아이들 소연 '매력적인 눈빛'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/12/20250912508492.jpg)

![[포토] 한샘, '플래그십 부산센텀' 리뉴얼 오픈](https://image.ajunews.com/content/image/2025/10/31/20251031142544910604.jpg)

![[포토] 언론 현업단체, "시민피해구제 확대 찬성, 권력감시 약화 반대"](https://image.ajunews.com/content/image/2025/09/05/20250905123135571578.jpg)

![[포토]끝내기 안타의 기쁨을 만끽하는 두산 안재석](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/08/28/news-p.v1.20250828.0df70b9fa54d4610990f1b34c08c6a63_P1.jpg)

![[포토]두산 안재석, 연장 승부를 끝내는 2루타](https://file.sportsseoul.com/news/cms/2025/08/28/news-p.v1.20250828.b12bc405ed464d9db2c3d324c2491a1d_P1.jpg)

![[포토] 김고은 '상연 생각에 눈물이 흘러'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/05/20250905507613.jpg)

![[포토] 키스오브라이프 쥴리 '단발 여신'](http://www.segye.com/content/image/2025/09/05/20250905504358.jpg)

![[포토] 아홉 '신나는 컴백 무대'](http://www.segye.com/content/image/2025/11/04/20251104514134.jpg)

![아침 최저 ‘영하 16도’ 강추위…한낮에도 ‘꽁꽁’ [오늘날씨]](http://www.segye.com/content/image/2026/01/01/20260101501769.png)

![신춘문예-평론 [2026 신년특집]](http://www.segye.com/content/image/2025/12/31/20251231512344.jpg)

![신춘문예-소설 [2026 신년특집]](http://www.segye.com/content/image/2025/12/31/20251231511487.jpg)

![신춘문예-시 [2026 신년특집]](http://www.segye.com/content/image/2025/12/31/20251231509964.jpg)

![[재미로 보는 오늘의 운세] 1월 1일 (목요일) 투자 제의가 오면 놓치지 마라](http://www.segye.com/content/image/2025/12/31/20251231512646.png)